Rückblick auf die Seminartage zur Erinnerungskultur in Herzogsägmühle

Kooperation zwischen dem Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle und der Universität Augsburg im Rahmen des Gedenkstättenzertifikats

Unter dem Titel "Diakonie Herzogsägmühle: Aus der Geschichte für heute und die Zukunft lernen. Erinnerungskultur und Geschichtsvermittlung an einem lebendigen Ort" fand am 10. Mai 2025 an der Universität Augsburg der erste Teil eines Seminars zur Erinnerungsarbeit in Herzogsägmühle statt.

Die Veranstaltung wurde vom Team des Lernorts geleitet und war Teil des vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte angebotenen Gedenkstättenzertifikats. Gerade kleinere Gedenkorte und Bildungseinrichtungen – wie der Lernort Herzogsägmühle – sollen verstärkt im Zertifikat eine Rolle spielen. Das Seminar richtet sich an Studierende verschiedener Studiengänge mit historischem Schwerpunkt. Mit unterschiedlichen Teilnehmenden – vom zweiten Bachelor- bis hin zum vierten Mastersemester – bot das Seminar eine interdisziplinäre und multiperspektivische Auseinandersetzung mit einem sensiblen Kapitel deutscher Geschichte: der NS-Gesundheitspolitik und ihrer Verfolgten. Auch die Geschichte der Herzogsägmühle, als Teil des NS-Zwangsfürsorgekomplex, sowie der heutige Umgang mit der Historie wurden genauer betrachtet.

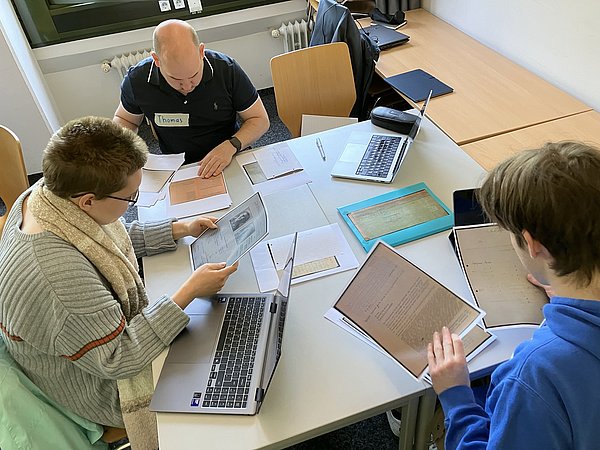

Zum Auftakt des Seminartags wurde eine Diskussion über zentrale gesellschaftliche Werte wie Leistung, gesellschaftliches Engagement und die Wirkung von Erinnerungskultur der letzten zwanzig Jahre angeregt. Die kontroversen und zugleich respektvollen Gespräche eröffneten bereits zu Beginn wichtige Denk- und Diskussionsräume und boten eine ideale Grundlage für den weiteren Verlauf des Seminars. Im Anschluss folgte eine historische Einführung zur Geschichte der Herzogsägmühle. Danach arbeiteten die Studierenden in Kleingruppen mit digitalisierten Originalakten aus dem Aktenbestand der Einrichtung. Jede Gruppe erstellte auf Basis der jeweiligen Akte eine Kurzbiografie – oftmals die einzige Möglichkeit, diesem Menschen heute eine Stimme zu geben. Jedoch stammen die meisten Dokumente in den Akten überwiegend von TäterInnen und spiegeln somit ein ideologisch gefärbtes, oftmals entmenschlichendes Bild der betroffenen Personen wider. Umso wichtiger war die quellenkritische Analyse, bei der die Studierenden zum Teil erstmals mit solchen historischen Quellen arbeiteten.

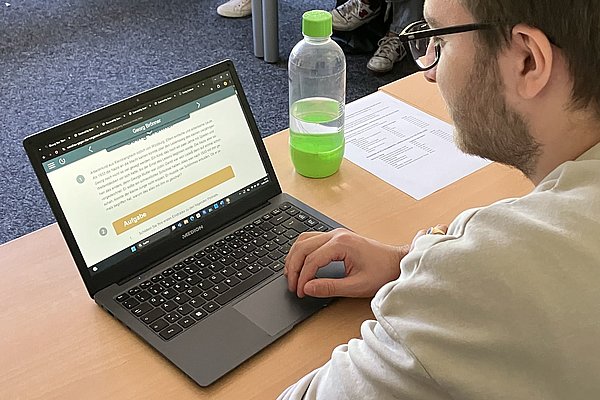

Ein weiterer Bestandteil des Seminartags war die Vorstellung des aktuellen Bildungsprojekts des Lernort Herzogsägmühle: "Verachtet – Verfolgt – Vergessen: Die Opfer der NS-Gesundheitspolitik – Lernen für heute und morgen!". Danach durften die Studierenden den bisherigen Stand der digitalen Lernplattform testen. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt: "Wie kann digitale Bildungs- und Erinnerungsarbeit funktionieren?" Im Anschluss gaben sie ihr differenziertes Feedback. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden reichten von technischen Hinweisen bis zu inhaltlichen Anregungen – insgesamt wurde das digitale Bildungsangebot jedoch sehr positiv aufgenommen.

Am 11. Juli 2025 folgte der zweite Teil des Seminars mit einer Exkursion nach Herzogsägmühle. Bevor der Blick auf die konkrete Umsetzung von Erinnerungskultur vor Ort gerichtet wurde, bekamen die Studierenden mit dem Besuch der Licht- und Wachsmanufaktur einen Einblick in die aktuelle Arbeit des sozialen Trägers. Neben den sozialen und pädagogischen Angeboten rückt seit einigen Jahren immer wieder auch die Auseinandersetzung der eigenen Geschichte in den Fokus.

Bei einem Rundgang über das Gelände wurden die Teilnehmenden zu verschiedenen Orten der historischen Auseinandersetzung geführt. Was fällt auf, wenn man sich das Gelände ansieht? Welche Spuren der Geschichte sind sichtbar? Und was bleibt unsichtbar? Die Ausstellung in der Jungkolonie ergänzte den Rundgang durch historische Aufarbeitung. Der ganze Tag wurde nicht nur vom Team des Lernorts Sozialdorf Herzogsägmühle begleitet, sondern auch von Prof. Dr. Annette Eberle. Sie gab Einblick in den Prozess der Aufarbeitung der langjährigen Geschichte der sozialen Einrichtung. Dabei erzählte sie von den Anfängen vor rund 30 Jahren bis in die heutige Zeit, aber auch von Hürden und Hindernissen, die die Beschäftigung mit der Vergangenheit verursachen kann.

In den Gesprächen wurde deutlich: Erinnerungskultur ist kein fertiges Konzept, sondern ein Aushandlungsprozess. Einer, der Beteiligung braucht – von Historiker*innen, Pädagog*innen, Betroffenen, aber auch von uns allen als Gesellschaft.